点滴の自己抜去とは、患者が意図的または無意識のうちに点滴のチューブや針を引き抜いてしまう行動です。特に、高齢者や小児、認知症患者など、点滴の重要性を理解が難しく、不快感を感じやすい患者に多く見られます。

ーー夜勤中、患者のベッドサイドが薬剤で濡れていたり、飛び散った血液を発見したりして点滴の自己抜去に気づいたときの焦りと驚き。冷静さを保ちながらまずは止血し、再挿入の準備をする。患者に優しく説明しつつ、不安や緊張と闘いながら使命感で無事に処置を完了させるーー

医療現場ではよく遭遇する場面かもしれませんが、点滴自己抜去は、治療が中断されるだけでなく、出血や感染のリスクが伴い患者の安全を脅かす深刻な課題ですよね。

患者の安全を守るためには細やかな観察や対策、発見時の迅速な対応が不可欠です。とくに発生頻度が高くなる高齢者や小児の患者に対応できる看護力をつけ、日々の業務に活かしましょう。

点滴自己抜去後はどうなる?

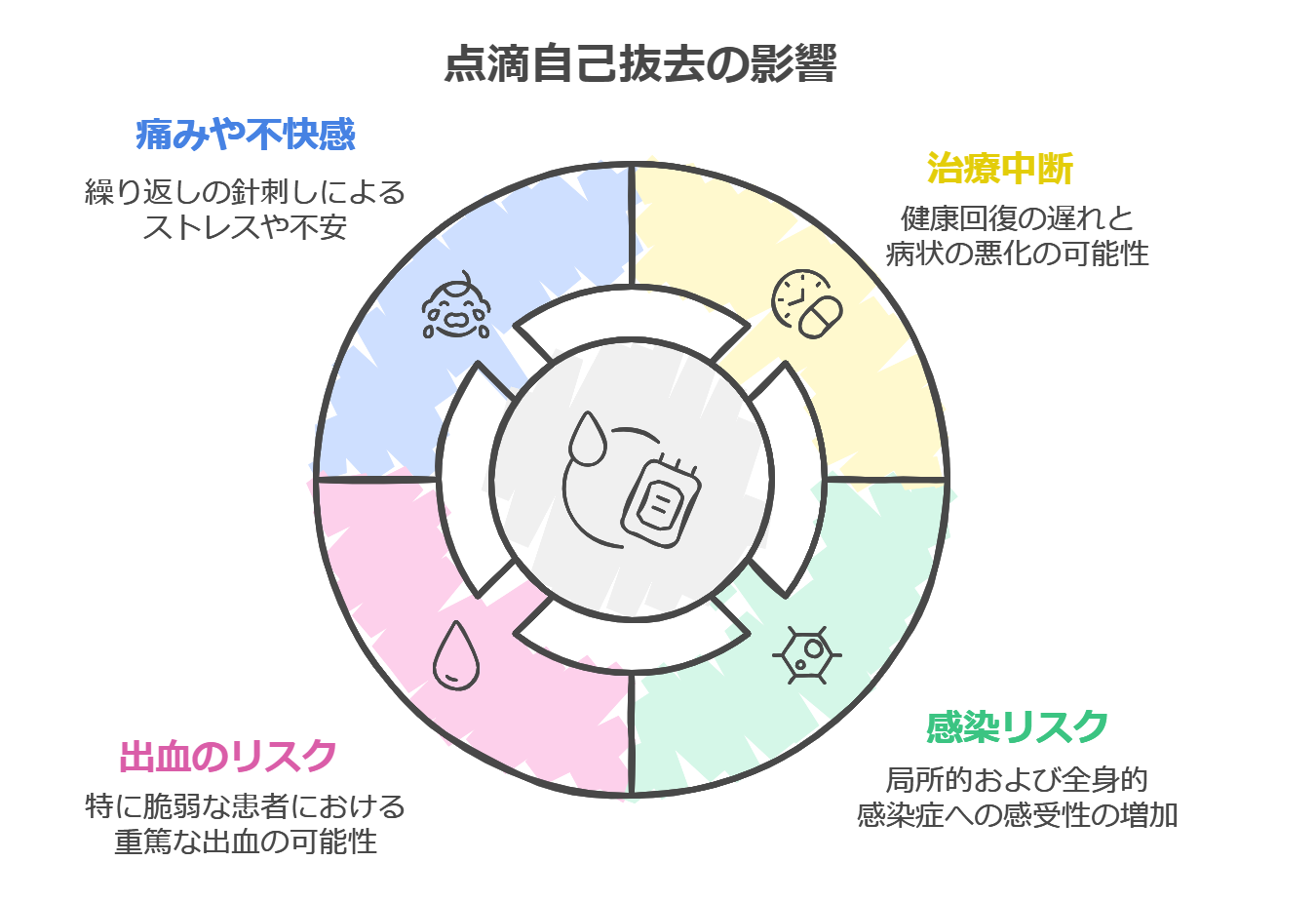

医療現場で遭遇する場面が多い点滴の自己抜去ですが、具体的には患者にどんな影響を及ぼすのかについてしっかり理解しておくことが大切です。一見、「患者が自分で針を抜いてしまった」という単なる事象にも見えがちですが、状況によっては患者の重症化を招くきっかけにもなり得ます。以下で、自己抜針が患者に及ぼす影響についてくわしく解説します。

1.治療中断

点滴が抜去されると、患者に必要な薬剤、水分や栄養が供給されなくなります。これは治療の中断を意味し、患者の病状の回復が遅れたり、症状が悪化したりすることが考えられます。また、治療計画の変更や入院期間の延長につながることもあり、患者の健康回復に大きな影響を与えるリスクが高まります。

2.感染リスクの増加

自己抜去されたあとの点滴刺入部は、無菌状態が崩れてしまい細菌やウイルスが侵入しやすくなります。そのため、患者は局所的な感染症から全身性の感染症まで、さまざまな合併症を発症するリスクが高まります。そして、免疫力が低下している患者が、点滴自己抜去を要因とした感染症を発症した場合は重症化する可能性も考えられるため、細心の注意を払い感染兆候の有無についての観察が必要です。

3.出血のリスク

点滴が抜去されると、刺入部からの出血がおきます。特に、高齢者や血液凝固障害を抱える患者は、出血が止まりにくく重篤な合併症を引き起こすリスクも高まるので注意が必要です。

4.再挿入の痛みや不快感

患者が自身で点滴を抜いてしまった場合の多くは、治療の継続が必要です。医療スタッフは、新しく針を刺す部位を探し処置を行わなければならず、患者はそれに伴う痛みや不安でストレスや負担を感じるでしょう。また、患者に何度も針を刺すことは、血管を傷つけることになり、将来的に点滴治療を行うことが難しくなる可能性も高まります。

点滴自己抜去の原因と対策

点滴自己抜去の原因には、主に以下のようなものがあげられます。

- 患者の身体的精神的状態

- 病院の環境

- 医療スタッフの対応

これらが複合的に影響し合い、患者が自ら点滴を抜く行動を引き起こすのです。

点滴自己抜去を効果的に予防するためには、ひとつひとつの要因を理解するだけでなく、潜在的な自己抜去のリスクを予測し対策することが大切です。

1. 身体的な不快感や痛み

点滴による痛みや違和感は、患者にとって深刻なストレス源となります。特に長時間の点滴治療や、刺入部位に炎症や腫れが生じている場合、患者は無意識のうちに点滴を抜去しようとする行動を取ることがあるので注意が必要です。

- 患者の点滴管理を継続的かつ丁寧に行う

- 定期的に点滴の位置を確認し、必要に応じて手の届かない場所に調整を行う

- 患者に点滴による痛みや不快感の有無を確認する

- 患者が不快感や痛みを訴えた場合、迅速に原因の追究と必要なケアを行う

- 患者の快適性を最優先に考えケアプランを策定する

これらの対策は、患者の安心感と治療への信頼を高めます。

2. 環境要因

病院の環境は、点滴自己抜去のリスクを高める重要な要因です。騒がしい病室、プライバシーの欠如、不適切な照明や温度・湿度管理など、医療現場の環境は患者にストレスや不安を引き起こします。その結果、患者の心理的不安定な状態になり、点滴自己抜去のリスクを高めています。さらに、見慣れない医療機器や設備、他の患者の存在、医療スタッフの頻繁な出入りも患者の不安や混乱を助長します。特に認知症患者、高齢者、小児患者にとっては大きな影響を及ぼす要因になります。

適切な環境管理は、患者のストレスを最小限に抑えて点滴自己抜去のリスクを低減します。

- 日中は自然光を取り入れ、夜間は柔らかい間接照明を使用する

- 不必要な機器音や会話を控える

- カーテンやパーティションを適切に使用してプライバシーを確保する

- 患者の快適性を考慮した温度・湿度の調整

- 可能な範囲で家族の写真や馴染みの品を置く

など、患者に安心感と落ち着きを与える工夫が効果的です。快適で落ち着いた療養環境は、患者の心理的安定をもたらし、点滴自己抜去のリスクを軽減します。

3. 患者教育と情報提供の不足

患者や家族に点滴治療に関する適切な情報提供と教育が不十分な場合、患者は不安と混乱を招きます。そして、点滴自己抜去のリスクが高まります。

そのため医療スタッフは以下のポイントで対策をとりましょう。

- 点滴の目的と必要性を医学専門用語を避けてわかりやすく説明する

- 予想される治療期間と効果について具体的に伝える

- 点滴で起こり得る不快感や副作用について事前に説明し対処法を提示する

- 患者や家族の不安や疑問に丁寧に耳を傾け適切な回答を提供する

- 定期的に患者の理解度を確認し、必要に応じて追加の説明や情報提供を行う

- 文化的背景や言語の違いに配慮し、必要に応じて通訳や文化的仲介者を活用する。

- きめ細やかな患者教育と情報提供で治療への理解と協力を得られれば、自己抜去のリスクを大きく軽減できます。

4. 医療スタッフの観察不足

夜間や休日など、医療スタッフの配置が通常より少なくなる時間帯は、点滴自己抜去のリスクが高まります。患者の安全を十分に確保するための対策を以下に紹介します。

- 定期的な巡回の頻度を増やし、より細部まで患者の状態把握に努める

- 患者の状態を常時観察できるモニタリング機器を適切に使用する

- 点滴自己抜去のリスクの高い時間帯には、可能な限りスタッフを増員し、十分な観察体制を整える

- 医療スタッフ間で患者の情報を共有し、チーム全体で一貫したケアを提供する

- 各患者の個別のニーズや状況を十分に考慮したきめ細やかな看護計画を策定する

丁寧な取り組みを対策とし、点滴自己抜去のリスクを最小限に抑えましょう。

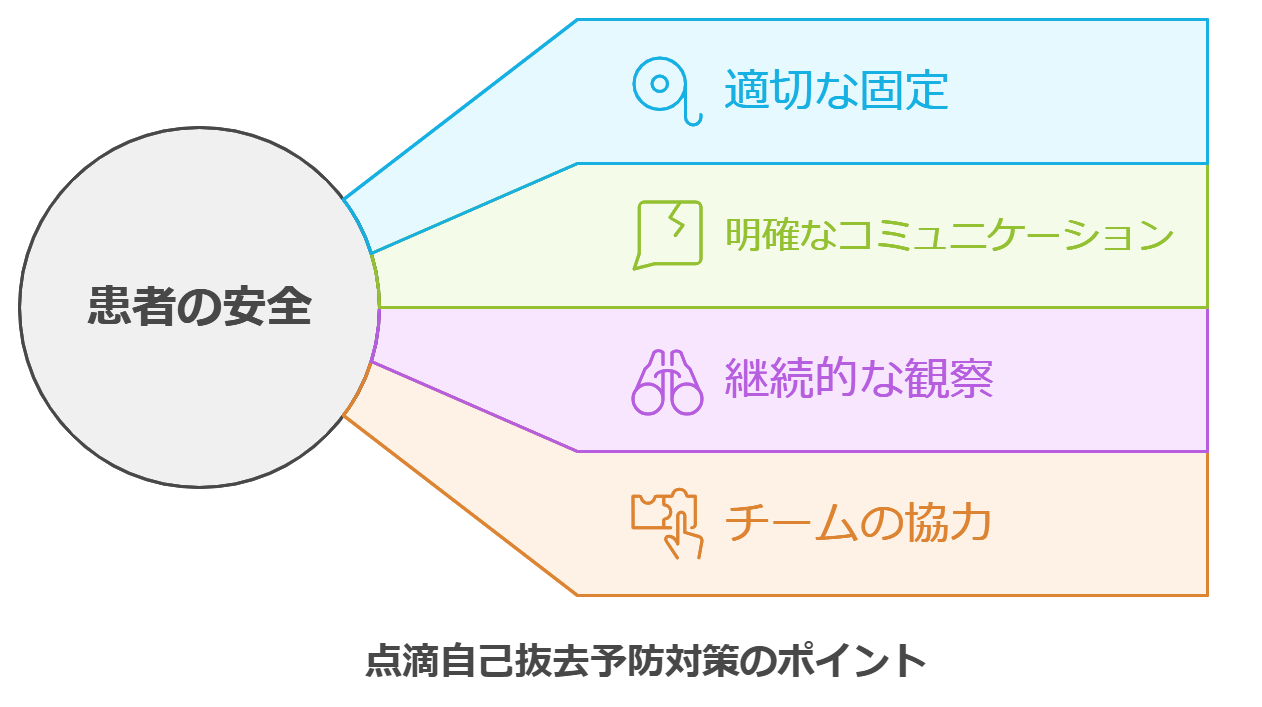

点滴自己抜去予防対策のポイント

1.しっかりと固定する

自己抜去を予防するには、まずはしっかりと固定することが大切です。テープや包帯、専用の固定具を使って、針やチューブが動かないように以下のポイントを踏まえて固定しましょう。

- 安定性:点滴の針やチューブが動かないようしっかりと固定すること

- 快適性:患者さんに不必要な不快感を与えないよう配慮し固定すること

うまく固定できれば、患者さんが無意識に触れるリスクが減らせます。

2.わかりやすく説明する

点滴の自己抜去を防ぐには、患者や家族に点滴の重要性を理解し協力してもらうことが不可欠です。特に不安を感じやすい患者には、医療用語を避け、日常的な言葉で安心感を与える丁寧な説明をしましょう。たとえば、「点滴」の代わりに「お薬や栄養を体に届ける管」といった表現を使い、ゆっくりと優しい口調で話すことが効果的です。さらに、点滴の仕組みを示す簡単な図解や、水分や栄養が体内に入っていくイメージ図、自己抜去で起こるリスクを表した絵などの視覚資料を活用すると、患者の治療への理解と協力が得やすくなります。

3.こまめに観察する

点滴自己抜去を防ぐには、患者の様子をよく観察することが大切です。特に注意が必要なのは、患者の手が点滴や挿入部に触れやすい姿勢や、点滴が患者の視界に入りやすい位置にある場合です。患者の目線の高さ、ベッドのすぐ横や上部、手が自然に届く範囲、動く時に目に入る場所などに点滴が置かれていると、患者が無意識に触れたり、不快に感じて抜こうとしたりする可能性が高くなります。そのため、看護師は患者の行動パターンを考えて自己抜去のリスクを考慮しながら、点滴の位置を調整することが求められます。患者が示す不快や不安などの小さな兆候や変化を見逃さないようしっかり観察しましょう。

患者がベッドから離れたり移動したりする時には、特に安全な点滴管理に注意が求められます。点滴チューブや針が不意に引っ張られる可能性が高くなるため、点滴スタンドの位置や高さを患者の動きに合わせて調整しましょう。チューブが絡まったり引っかかったりしないよう余裕を持たせて配置することが大切です。また、患者の動きを予測し、必要に応じた見守りや介助を行いながら、常に点滴の状態を確認し、異常がないか注意深く観察しましょう。

4.チームで協力して24時間見守る

点滴自己抜去を防ぐには、昼夜を問わず継続的な見守りが不可欠です。特に夜間など長時間の観察が難しい時間帯には細心の注意が必要になるため、看護師や介護スタッフが定期的に患者のもとを訪れ安全を確認しましょう。可能であれば家族の協力も得られると良いですね。医療チーム全体で協力し患者の安全な治療環境を確保することが大切です。

まとめ

医療現場で重要な課題となっている「点滴自己抜去」は、一見単純な行為に思えますが、患者の安全を脅かす深刻な問題です。この記事では、その原因と対策を分かりやすく解説しました。高齢の患者に対して適切な固定具を選び、丁寧に説明することで自己抜去のリスクが大幅に減少した事例や、小児患者に対して遊び心のある説明方法を取り入れることで治療への協力が得られやすくなった例もあります。患者との信頼関係を深め、治療効果の向上にもつながるケアを実践し、患者の安全を守るだけでなく、医療スタッフの負担も軽減しましょう。